まず初めに、EPS断熱材とは、断熱材の一種です。

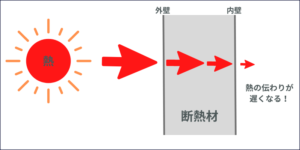

そして断熱材とは、熱の伝わりを遅らせる素材のことです。断熱材には空気層が含まれており、その働きによって熱の伝導を抑える作用があります。断熱材を住宅の屋根・壁・床などに施工することで、外気の影響を受けにくくなり、夏は涼しく冬は暖かく過ごせます。

断熱材にはその他にもさまざまな種類があり、それぞれの特性を生かした上で施工することで、効果を最大限に発揮できます。

本記事では、EPS断熱材の意味・混合されやすいXPS断熱材との違いを紹介し、施工するメリット・デメリットについて詳しく解説します。

本記事では、EPS断熱材の意味・混合されやすいXPS断熱材との違いを紹介し、施工するメリット・デメリットについて詳しく解説します。

目次

EPS断熱材について知ろう

まずはEPS断熱材の概要と、混合されることの多いXPS断熱材、繊維系断熱材との違いについて紹介します。

EPS断熱材とは?

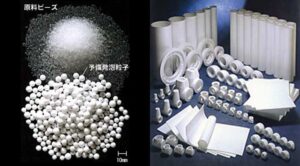

EPS断熱材とは、発泡プラスチック系の断熱材であるビーズ法ポリスチレンフォームのことです。ビーズ法ポリスチレンフォームは、発泡ポリスチレンを英語にした「Expanded Poly-Styrene」の頭文字をとって「EPS」と呼ばれています。

画像引用:EPSとは(断熱建材総合サイト)

画像引用:EPSとは(断熱建材総合サイト)

ビーズ法ポリスチレンフォームとは、ポリスチレン樹脂を発泡成型して作られた断熱材のこと。原料は、中に発泡剤を含んだ直径1mm程度の小さな「ポリスチレンの粒(ビーズ)」です。

EPS断熱材は、ビーズ状のポリスチレン樹脂を蒸気(スチーム)で加熱し、約50倍 (※50倍以上も可能です)に発泡させて製造されます。膨らんだ発泡ビーズは、金型の形状に応じて多様な形状に成形できるため、EPS断熱材にはボード状・筒状など、さまざまな製品が展開されています。

参考記事:発泡スチロールができるまで(発泡スチロール協会)

参考記事:発泡スチロールの種類(発泡スチロール協会)

XPSとの違いは?

XPS断熱材とは、押出発泡ポリスチレンフォーム(英語表記:Extruded Polystyrene)のことです。XPS断熱材の種類は、主に以下の通りです。

- スタイロフォーム……ポリスチレン樹脂を原料とした断熱材のことであり、アメリカのダウ社で製造されていることが多い。

- カネライトフォーム……株式会社カネカで作られた、XPS断熱材のこと。

XPS断熱材は発泡プラスチック系の断熱材となり、原料はEPS断熱材と一緒ですが、製造方法に大きな違いがあります。EPS断熱材が、原料となるポリスチレン樹脂を先に発泡させ、熱・圧力を使って製造するのに対し、XPS断熱材は、ポリスチレン樹脂や発泡剤などの原料を全て混ぜ合わせ、押出成形することで製造されます。

関連記事:断熱材ポリスチレンフォームの特徴とは?メリット、デメリットをご紹介

参考記事:発泡スチロールの種類(発泡スチロール協会)

繊維系断熱材との違い

繊維系断熱材とは、鉱物や紙などを溶かし、繊維状にして作られた断熱材のことです。ポリスチレン樹脂を原料とするEPS断熱材とは異なり、繊維系断熱材は「自然素材」を原料に使用します。

画像引用:File:Glass wool insulation.jpg

画像引用:File:Glass wool insulation.jpg

繊維系断熱材の種類は、大きく分けると「無機繊維系」と「木質繊維系」の2種類に分類されます。無機繊維系とは、ガラス・岩石などを原料として作られた繊維状の断熱材のことで、繊維と繊維の間に空気を閉じ込めることで、断熱効果を生み出します。主な種類は、以下のとおりです。

木質繊維系の断熱材には、以下の種類があります。セルロースファイバーはシロアリ対策、もしくは耐火性を確保するためにホウ酸が添加されています。インシュレーションボードは断熱性・吸音性・吸放湿性に優れている一方で、セルロースファイバーのようにホウ酸処理が施されていません。

- セルロースファイバー……新聞紙などの古紙を原料として作られた断熱材

- インシュレーションボード……細かく粉砕した木質繊維に接着剤を混ぜ、ボード状にした断熱材

断熱材にはそれぞれメリットやデメリットに違いがあるので、目的や用途に合わせて選ぶことが大切です。

参考記事:断熱材の種類による違いは何?それぞれの特徴と選ぶ基準(大栄建設株式会社)

EPS断熱材のメリット

EPS断熱材を建物の断熱材として使用すると、主に以下の4つのメリットを得られます。順番に解説します。

- 断熱性能が高い

- 耐水性に優れている

- 施工性が高い

- 環境に優しい素材を使用している

1. 断熱性能が高い

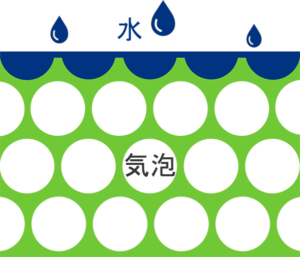

EPS断熱材は、独立気泡体で構成されています。独立気泡体とは、一つ一つの気泡(泡)が他の気泡と繋がっていない構造のことです。気泡が独立することによって、外気の影響を受けにくくなり、薄型でも高い断熱性能を発揮することが可能です。

画像引用: 発泡ポリエチレンフォームとは?(富士ゴム産業)

画像引用: 発泡ポリエチレンフォームとは?(富士ゴム産業)

EPS断熱材を住宅の屋根・壁に施工することで、外気の熱や冷気の影響を受けにくくなります。断熱性能が高くなることで、室内の気密性がアップしてエアコンの効きも良くなるので、間接的に省エネ効果も期待できます。

2. 耐水性に優れている

EPS断熱材は、独立気泡体で構成されているため、水などの液体が移動するのを抑える効果も期待できます。EPS断熱材を湿気や水の影響を受けやすい屋根・壁などに施工することで、雨漏りや湿気の影響によって起こるカビ・結露の発生を抑制します。

EPS断熱材は、耐水性の高いプラスチック素材のため、断熱材の他にも防水材(※建物に水が浸透するのを防ぐ材料のこと)として使用されることも多いです。耐水性が高いので、屋内・屋外問わず水回りの下地材としても利用できます。

3. 施工性が高い

発泡スチロール製のEPS断熱材は非常に軽量なため、持ち運び・設置を容易に行うことが可能です。EPS断熱材は、サイズや厚みが均一に揃っているのでそのままでも使用できますが、カッター・発泡スチロール専用の電熱線などを使用して簡単に切断できるので、DIYによる施工にも適しています。

EPS断熱材は加工性にも優れているので、建物の基礎や床、壁や天井など、住宅のあらゆる場面に施工することが可能です。その他にも、EPS断熱材には発泡スチロールの硬く丈夫な性質により、施工中に型崩れがしづらいというメリットがあります。

参考記事:タイルベンチとEPS素材(発泡スチロール)(x-is)

4. 環境に優しい素材を使用している

EPS断熱材の製造過程で使用する発泡剤には、ブタン・ペンタンなど炭化水素系の製品を使用しています。オゾン層破壊の原因となるフロン類は、これまで一度も使用されたことがありません。

その他にも、EPS断熱材はシックハウス症候群の原因物質として知られる「ホルムアルデヒド」を一切含まないため、「F☆☆☆☆(フォースター)」の表示が可能です。「F☆☆☆☆」とは、日本工業規格(JIS)において義務づけられているホルムアルデヒド放散量の等級のうち、最上位の性能を示す規格のこと。建材(塗料も含む)は、ホルムアルデヒドの放散量によって、以下のように分類されています。

- F☆☆☆☆……使用面積制限なし

- F☆☆☆ ……使用面積制限有り

- F☆☆ ……使用面積制限有り(F☆☆☆より使用面積が少なくなる)

- マーク表示なし:使用禁止

F☆☆☆☆の表示が可能な「EPS断熱材」は、環境に配慮した安全性の高い素材であるため、安心して使用することが可能です。

参考記事:発泡スチロールができるまで(発泡スチロール協会)

参考記事:住宅用EPS建材(ブラケン)

参考記事:よくある質問と回答(ブラケン)

参考記事:(一社)日本塗料工業会における塗料・塗装とホルムアルデヒド規制について(一般社団法人 日本塗装工業会)

EPS断熱材のデメリット

EPS断熱材には水、熱に強いといったメリットもある一方で、デメリットもあります。次に、EPS断熱材のデメリットについて紹介します。

- 火災時に燃えやすい

- シロアリの被害を受けやすい

- 輻射熱を防げない

1. 火災時に燃えやすい

EPSの原材料であるポリスチレン樹脂は、加熱すると柔らかくなり、冷やすと固まる性質をもつ熱可塑性樹脂です。熱可塑性樹脂は、高温に接すると樹脂自体が軟化するため、膨張もしくは収縮などの変形が生じます。

また、EPSのような発泡プラスチック系断熱材は、石油から作られた燃えやすい材料を使用して作られているため、万が一火事になったときに燃え広がりやすいというデメリットもあります。火がつくと燃え広がるスピードが速く、有毒なガスが出る可能性も高いです。

EPS断熱材には、難燃剤を添加するなどの燃焼性を抑える工夫が施されているケースが多いですが、念のため「火災時の安全性」については十分に検討を行った方が良いでしょう。

EPS断熱材には、難燃剤を添加するなどの燃焼性を抑える工夫が施されているケースが多いですが、念のため「火災時の安全性」については十分に検討を行った方が良いでしょう。

発泡プラスチック保温材に関する日本産業規格(JIS)である「JIS A 9511:2006」では、EPSの耐熱温度を80℃としており、一般的にはこの温度以下で使用することを推奨しています。

参考記事:断熱特性

参考記事:プラスチックパネル系断熱材は本当に安心?ポリスチレンフォームのデメリットとリスク解説(エムズ)

参考記事:熱可塑性樹脂とは?特徴・種類・メリットとデメリットを徹底解説(TGK)

参考資料:JISA9511:2017 発泡プラスチック保温材(日本産業規格)

2. シロアリの被害を受けやすい

シロアリは雑食性昆虫であり、木柱・まくら木・木柵・杭木などの木材のほか、プラスチックも好んで食べる傾向があります。日本しろあり対策協会の「シロアリQ&A」によると、シロアリは木材よりも発泡スチロール・発泡ウレタン系の断熱材を好んで加害するとのことでした。

そのような理由から、EPS断熱材はシロアリの食害を受けやすい素材となるので、防蟻処理(※)などの「シロアリ対策」を行う必要があります。

画像引用:シロアリの防蟻処理とは?必要なタイミングや費用を解説(雨宮)

画像引用:シロアリの防蟻処理とは?必要なタイミングや費用を解説(雨宮)

※防蟻処理とは...シロアリによる被害を防ぐために、住宅の土台や柱などに専用の薬剤を散布・塗布する方法のことです。薬剤による処理に加えて、防蟻性能を持つシートや除湿剤を床下に設置し、シロアリの侵入を防ぐ方法も有効です。

参考記事:シロアリQ&A(日本しろあり対策協会)

参考記事:シロアリの防蟻処理とは?必要なタイミングや費用を解説(雨宮)

3. 輻射熱を防げない

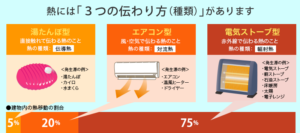

熱の伝わり方には、対流熱・伝導熱・輻射熱の3種類があります。それぞれの特徴と、建物内における熱移動の割合は以下のとおりです。

- 伝導熱……湯たんぽ、カイロ型の熱で、直接触れて伝わる熱のこと。(5%)

- 対流熱……エアコン、温風ヒーター型の熱で、風や空気で伝わる熱のこと。(20%)

- 輻射熱……遠赤外線によって直接伝わる熱のこと。日射、電気ストーブから発生する熱のこと。(75%)

断熱材は対流熱・伝導熱を抑える働きがありますが、輻射熱には効果を発揮しません。輻射熱とは電磁波によって伝わる熱であり、人体の体感温度を上げる原因とされています。断熱材で対策できる熱は熱全体の25%(伝導熱の5% + 対流熱の20%)であり、残りの75%は輻射熱が占めていることから、熱対策の効果を高めるには輻射熱への対策が欠かせないと言えるでしょう。

関連記事:熱はどうやって伝わるのか?輻射(放射)熱、対流熱、伝導熱の3つの熱の種類と違いについて

EPS断熱材のデメリットを解消する方法

EPS断熱材のデメリットを防ぐ対策を行うことで、より効果の高い「熱対策」が可能です。ここでは、EPS断熱材のデメリットを解消する方法について紹介します。

- 付加断熱を行う

- 遮熱シートを施工する

付加断熱を行う

EPS断熱材のデメリットを解消するには、付加断熱を行うのもひとつの手です。付加断熱とは、内断熱と外断熱の両方を取り入れた工法のことです。

内断熱と外断熱の違いは、以下のとおりです。

- 内断熱……柱と柱の間(柱の内側)に断熱材を設置する工法。グラスウールやセルロースファイバーなどの断熱材を充填していくケースが多い。

- 外断熱……建物の外側に断熱材を施工する工法。発泡プラスチック系の断熱材を外側に施工する。

内断熱の際には、燃えにくい断熱材であるロックウールを使用することで、火災の影響を受けづらくなります。シロアリ対策をする場合は、シロアリの食害に強いグラスウールや、防蟻性の薬剤を混入している断熱材を利用するのもひとつの手です。

関連記事:コスト?性能?|外断熱と内断熱の違い、効果を増大させる方法をご紹介

遮熱シートを施工する

断熱材では防げない輻射熱を反射するには、遮熱シートの施工が有効です。遮熱シートは、日射・電気ストーブから発生する輻射熱を反射する作用を持つ金属製アルミシートのことです。

断熱材では防げない輻射熱を反射するには、遮熱シートの施工が有効です。遮熱シートは、日射・電気ストーブから発生する輻射熱を反射する作用を持つ金属製アルミシートのことです。

遮熱シートを建物の屋根や壁に施工することで、日射から伝わる輻射熱が室内に侵入するのを防ぎ、夏の暑さを防止します。遮熱シートは放射率が低く、物体から放出される熱を抑える(閉じ込める)特性もあります。遮熱シートを屋根・壁・床などに施工することで、室内の熱が外に逃げるのを抑え、冬の寒さ対策に役立てることができます。

関連記事:サーモバリアとは?

効果を最大限に高めるに、適切なシートを選ぶことが大切

遮熱シートは、アルミ純度の高いものほど高い効果を発揮します。弊社のサーモバリアは、アルミ純度99%のアルミ箔を使用しており、優れた反射性能を誇ります。

サーモバリアは、種類によって厚みなどに違いがあるため、目的や用途に合わせて適したものを選ぶことが大切です。サーモバリアの種類と、最適な設置場所、施工箇所は以下の通りです。

- サーモバリアW……ポリエチレンなどの9層構造による遮熱シート(屋根、壁など)

- サーモバリアS……7層構造からなる遮熱シート(あらゆる部位に使用が可能)

- サーモバリアスリム……厚さ0.2mmの薄い遮熱シート(壁の外側、内側に使用でき、ベーパーバリアと兼用して使用することも可能)

- サーモバリアエアー……厚さ0.2mmのシートに細かい穴が無数に開いている遮熱シート(透湿性があり通気工法に使用、結露対策)

- サーモバリアトップ……フラットな屋根上に直接貼るタイプの遮熱シート(工場・学校・体育館などの屋上)

- サーモバリア フィット……ガラスクロス繊維に特殊樹脂シートを合わせ両面にアルミ箔を施した不燃シート(乾燥炉などの機器であり、主に工場などで使用)

関連記事:【何を施工したらいいか悩んでいる方向け】サーモバリア全種類の特徴とおすすめの施工箇所まとめ

まとめ

EPS断熱材は、軽量で加工しやすく、断熱性能に優れた断熱材である一方、シロアリや火に弱いといったデメリットもあります。これらの課題を解決するには、以下の対策を検討してみてください。

- 付加断熱の施工

- 遮熱シートの設置

遮熱シートは、建物へ直接貼り付けるだけで簡単に施工できるうえ、耐火性・防虫性にも優れているため、火災時の延焼・シロアリ対策に役立ちます。遮熱シートの中でも、弊社の商品である「サーモバリア」の断熱効果は、グラスウール断熱材の70mmに相当します。2枚使用すれば、グラスウール140mm相当の断熱効果が得られるように、枚数に比例して効果が増大します。

一般的な住宅で使用するサーモバリアの価格は、約400円~1,000円/㎡程度です。厚みのある断熱材をサーモバリアに置き換えることで、屋根・壁の負担を軽減できるだけでなく、コストも大幅に抑えることが可能になります。断熱材やサーモバリアを熱対策に取り入れて、夏の暑さ・冬の寒さ対策に役立てていきましょう。